青春無悔:台灣校園民歌中的女生二重唱

當我們在欣賞校園民歌的時候,不會忘記那一批女生二重唱給我帶來的唯美和純淨的創作於演唱。或許,正是她們不經意中提煉出校園民歌中的很重要的部分。

1979年,中國大陸。

中央人民廣播電台製作了一個歌曲專題,名為《台灣青年創作演唱的歌曲》。這是中國中央級官方電台首次播放由台灣人創作演唱的歌曲。

這個歌曲專輯中,收錄的七首台灣校園歌曲。遴選的都是校園歌曲中最清純、最有學生前夕的作品。這半個小時的歌曲專輯,雖然才播了幾次,卻被大專院校的廣播台錄下來,廣為播放。

中國當年剛剛走出文革,聽到來自對岸的中文歌曲,如此的清純和詩意,立即引起了中國大專學子的興趣。校園裡大家都在傳唱。雖然沒有興起如台灣校園的歌曲創作運動,但在鄧麗君劉文正這些“地下流行歌曲”之外,有了知識青年熱愛的歌曲,也深刻了影響了這一代大學生的文化趣味。

在央廣的這個專輯的中,收錄了兩首重唱歌曲,一首是葉佳修的《赤足走在田埂上》和邰肇枚、施碧梧的《小小貝殼》。

《小小貝殼》中,兩位具有台灣南部國語口音的女生歌手,帶著那種女生幻想的演唱,令人留下了深刻的印象。我是很後來才知道,在台灣,女生二重唱,是一個最有特徵的演唱風格,而且迄今經久不衰。

在當年的台灣歌壇中,校園民歌以「清新」的美學風格作為對抗商業化與西方流行的文化反敘事,意外讓女生二重唱這種歌唱形式,在「女大專生」的意念上投射了「女大專生」的「純淨」美學追求。

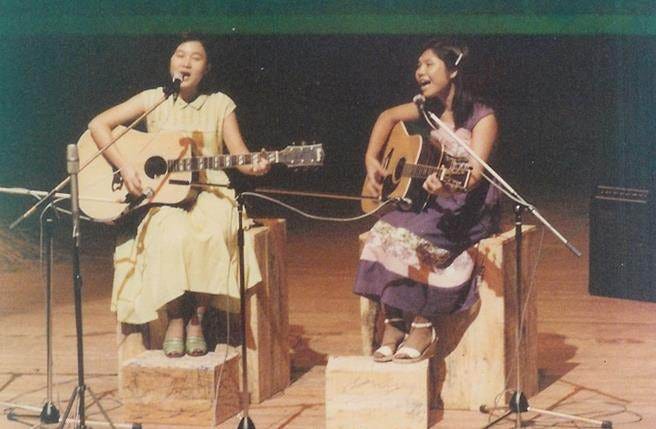

邰肇枚和施碧梧

《小小貝殼》的作者和演唱者是邰肇枚和施碧梧,她們創作歌曲的時候,還是高雄的大專生,而且她們甚至不會記譜。

她倆的成名作是《如果》。這首描寫淡淡情愫的歌曲,似乎是女生之間那種純淨的依戀,也是一種對愛情到來之前的理解。歌曲風靡了台灣。

據邰肇枚回憶,當初她在學校哲學課上,睡眼惺忪時,班上好友施碧梧飛了一隻紙飛機給她,邰肇枚打開一看,是《如果》的歌詞,以提醒她不要打瞌睡。

下課後的午餐時間,邰肇枚拿起吉他,在5分鐘內創作了《如果》的旋律。但是,邰肇枚並不會記譜,怕一回旋律會忘記,於是發動全班同學來唱這首歌,一起記下旋律。

最後,帶著全班同學幫忙「背」下來的旋律,邰肇玫飛奔回家,立刻用錄音機錄下來,再一句一句翻成曲譜,正式完成《如果》這首歌。

後來在班上同學慫恿下,邰肇玫和施碧梧坐著長途巴士,以《如果》參加了將這首歌送去參加第一屆金韻獎大專歌謠創作賽。後來歌曲被收錄在《金韻獎》第一輯唱片中,一夕爆紅。

在《金韻獎》中,共收錄了邰肇枚和施碧梧的三首歌曲,除了《如果》,還有《小小貝殼》及《夕陽下》。

後來,兩人還出版了唱片專輯《邰肇枚施碧梧二重唱創作專輯》。可以說,台灣女生的創作演唱專輯,她們兩人不僅是最早的,之後也不多見。

邰肇枚也從此成為台灣甚至中文歌曲的重要創作者,有著很大的影響力。

邰肇枚施碧梧的演唱,即使在四十多年後來聽,依然飄蕩著那種清純,那種少女情懷的詞曲。

楊芳儀和徐曉菁

台灣校園民歌蔚為風潮後,引起了大專院校的創作和演唱風潮。校園裡到處是拿著吉他演唱歌曲的學生。

1979年,在東吳大學日文系,有兩位互為好友的女生,楊芳儀和徐曉菁,受到邰肇枚和施碧梧的影響,抱著「玩玩看」的心情參加了第三屆「金韻獎」青年歌謠演唱大會的重唱組比賽,並脫穎而出,成為當屆最受矚目的優勝歌手之一。

她們倆參賽的歌曲,正是《如果》和《小小貝殼》。

兩人取得優勝獎之後,受到新格唱片的邀請,參與《金韻獎》唱片的錄音。但是,剛好有一首歌曲叫《秋蟬》,安排她們錄音。開始,楊芳儀還覺得歌曲旋律太過簡單,不料,這首歌發行後,簡直成了楊芳儀和徐曉菁的代名詞。

《秋蟬》的歌曲文縐縐的,很符合當年校園歌曲的趣味。

例如,歌曲中一句歌詞「誰道秋下一心愁」,「秋」字下面一個「心」,就是「愁」字。

歌曲後來被劉文正等翻唱,也紅遍了東南亞。

接著,新格唱片為這對女生二重唱製作發行了演唱專輯唱片:《楊芳儀徐曉菁重唱專輯》。當時,徐曉菁新婚赴美,寫下了一首唱作歌曲《就要揮別》。

這首歌寫得很淒美,把一個新婚少婦就要離開家鄉和好友,遠赴重洋前的心情寫得非常動人。這首創作歌曲,後來成為台灣每十年一次的民歌紀念演唱會的壓軸曲。

徐曉菁赴美後,楊芳儀還錄製了電影原聲帶《老師,斯卡也答》影響很大。

這對女聲二重唱之後沒有再發行歌曲,回歸相夫教子的低調生活。多年以後,楊芳儀和徐曉菁受訪時說,她們覺得,發行了一張唱片,作為生活中的一段歷練,已經足夠。

有一年,楊芳儀受邀在新加坡參加一場演出,她和她的女兒一起演唱了《秋蟬》,重現了校園民歌的風華,令人動容。

林佳蓉和許淑絹

林佳蓉與許淑絹是繼邰肇玫與施碧梧、楊芳儀與徐曉菁之後,承接台灣校園民歌女聲二重唱香火的重要繼承者。她們的出現,標誌著民歌新秀的發掘平台從歌唱比賽擴展至更具影響力的電視媒體。

林佳蓉與許淑絹是來自台北商專的同班同學。她們是在1984年參加了當時極具影響力的電視節目《大學城》的歌謠比賽。在這個平台上,兩人以出色的表現,創下了連續十五次衛冕成功的驚人紀錄,從而一舉成名,聲名大噪。

有趣的是,兩人參賽的歌曲,正是楊芳儀和徐曉菁的成名曲《秋蟬》。

1984年,雖然校園民歌已經漸趨尾聲,但《大學城》的歌謠比賽依然湧現出很多新秀。包括張清芳等。

林佳蓉許淑絹作為女生二重唱的傳承人,在眾多參賽者中脫穎而出,加上電視的傳播力,擄獲了眾多歌迷的心。

她們在1985年發行了唯一的專輯《春天帶來新希望》,進一步鞏固了她們在民歌史上的地位。其中的代表作品包括〈守住這一片陽光〉與〈春天帶來新希望〉。

不過,兩人在專輯中錄製了《G大調金韻組曲》,演唱了邰肇枚施碧梧的《小小貝殼》,致意意味甚濃。

其他二重唱歌手

台灣的校園民歌中,還有很多女生二重唱,包括南方二重唱、芝麻龍眼、城市少女和大小百合等。

相比較而言,男聲二重唱和男女聲二重唱則比較鮮見。比較知名的有楊海薇周秉鈞(男女聲二重唱)及《凡人》(男聲二重唱),但屬鳳毛麟角。

一些分析認為,這並非偶然,而是由美學追求、社會文化理想與唱片產業運作邏輯三者相互作用下的必然結果。

1. 聲音特質完美契合時代的「清新」美學

校園民歌運動的核心美學是追求一種未受污染、純粹、乾淨且真誠的「清新」風格。女聲二重唱的音色特質,使其成為承載這種美學的最佳聲音載體。

聲音的融合與純淨感:從音樂學角度來看,兩位女性相似的音域與音色所構成的和聲,能夠創造出一種無縫、圓融、高度統一的聽覺效果,有時甚至能「結為一體無法區別」。這種融合感消除了不同音色(如男聲與女聲)之間必然存在的張力與對比,從而產生了一種極致的純淨感。

與其他形式的對比:相較之下,男聲二重唱的音色可能顯得過於陽剛;而男女混聲二重唱則天生帶有對話與角色扮演的戲劇性。這兩種形式都與民歌運動所追求的那種超越性別、近乎柏拉圖式的純粹情感有所出入。

青春的聽覺印象:女聲二重唱通常處於較高音區,歌聲溫柔輕盈,進一步強化了那種屬於青春的、不具侵略性的、帶有朦朧浪漫主義色彩的聽覺印象。

2. **化身為「女大專生」的社會文化符號

在1970年代的台灣,大學教育仍屬精英範疇,能進入大學的女性在社會眼中是知識、品味與現代性的代表。女聲二重唱完美地體現了當時社會對於「女大專生」的理想化想像。

理想畫面的投射:兩個年輕女孩,抱著木吉他,輕聲吟唱著富有詩意與思想性的歌曲——這個畫面本身就是一幅流動的文化景觀。它精準地投射了社會對於受過高等教育的現代女性的期望:有學識、具備藝術感受力、氣質脫俗而純真。

文化上的高度共鳴:她們不僅僅是歌手,更成為那個時代青年女性的理想典範與行為榜樣。她們的歌聲被賦予了超越音樂本身的社會意義,成為一代人青春理想的投射,這種文化共鳴是其他形式的二重唱難以企及的。

這些分析,提供了為何當年台灣校園民歌中的“女生二重唱”不僅能夠蔚為風潮,而且得以傳承,並延綿至今的一個視角。

當我們在欣賞校園民歌的時候,不會忘記那一批女生二重唱給我帶來的唯美和純淨的創作於演唱。或許,正是她們不經意中提煉出校園民歌中的很重要的部分。