麻婆豆腐的新加坡米其林传奇:移民、美食和艺术

新加坡四川饭店是一家米其林星级餐馆,这里有着令人激赏的三代厨师的传奇历程,他们的美食,从中国四川,迁徙到日本,又移民到新加坡,让他们的川菜尤其是麻婆豆腐,形成了世界独一无二的文化象征。张大千为厨师题写的30个字的川菜烹饪技法,让美食和艺术,有了更为深刻的链接。

星期六晚间7点,嘉嘉打来电话,和我约晚餐地点。她说,她想吃麻婆豆腐,“新加坡哪家的麻婆豆腐最好吃?”

我说:“有两家的麻婆豆腐最好吃。第一家是位于希尔顿酒店的‘四川饭店’,他们的麻婆豆腐是米其林2星……”

话音未落,嘉嘉就说,她立即去订位。半小时后,她发来简讯:“8点半四川饭店见”。

新加坡四川饭店(Shisen Hanten)

一小时后,我来到了希尔顿酒店的35楼,嘉嘉和一位来自中国顶级酒庄的创办人已经在席上,我为迟到抱歉。我们开始了这次的晚餐。当然,主打菜就是“麻婆豆腐”。

这家餐馆在新加坡很有名气,一位难求。不过,在狮城通常的川菜馆的名单上,“四川饭店”却非常鲜见。我有时候会和朋友提起这家餐馆,但绝大多数人对日本人开的“四川饭店”并无太多的兴趣,对于米其林二星的“麻婆豆腐”似乎没有感觉。

这其实并不鲜见。在20年前,新加坡一位大银行家开设新加坡第一家川菜馆的时候,究竟什么才是川菜,引发了热烈的讨论。这家“四川饭店”,不但设立在五星级酒店的35楼,又有米其林的加持,也可能在某些群体的饕客中,出现曲高和寡的效应。

但,无论如何,这家餐馆的订位不易,凸显了餐馆的用心。而我本人,对他们独树一帜的“麻婆豆腐”,可以说是情有独钟。

移民与美食的迁徙

新加坡四川饭店的厨师,已经历经三代。第一代的四川厨师,移民到日本,开设了日本第一家川菜;第二代厨师接掌父业后,又重返四川重新学习川菜的精髓;第三代厨师接掌之后,将这个注入了日本元素的川菜馆走向国际,终于在新加坡获得米其林二星的荣耀。

这是一个移民和美食的故事,听起来充满传奇。

第一代厨师陈建民(Chen Kenmin),是四川饭店的创始人,也是陈氏烹饪王朝的奠基人。

陈建民20世纪初在中国四川出生。他年轻时便开始烹饪学习,并在中国各大美食中心(包括成都、重庆、武汉、南京和上海)的餐馆工作,这使他接触到广泛的中国烹饪风格。随着中国内战,他继续旅行,最终抵达台湾和香港,并决定前往日本。

你可以想见,在1952年前往日本之前,陈建民已经汲取了川菜、上海菜、广东菜和台菜的精髓,这为他最终成为“日本四川料理之父”,打下了坚实的基础。

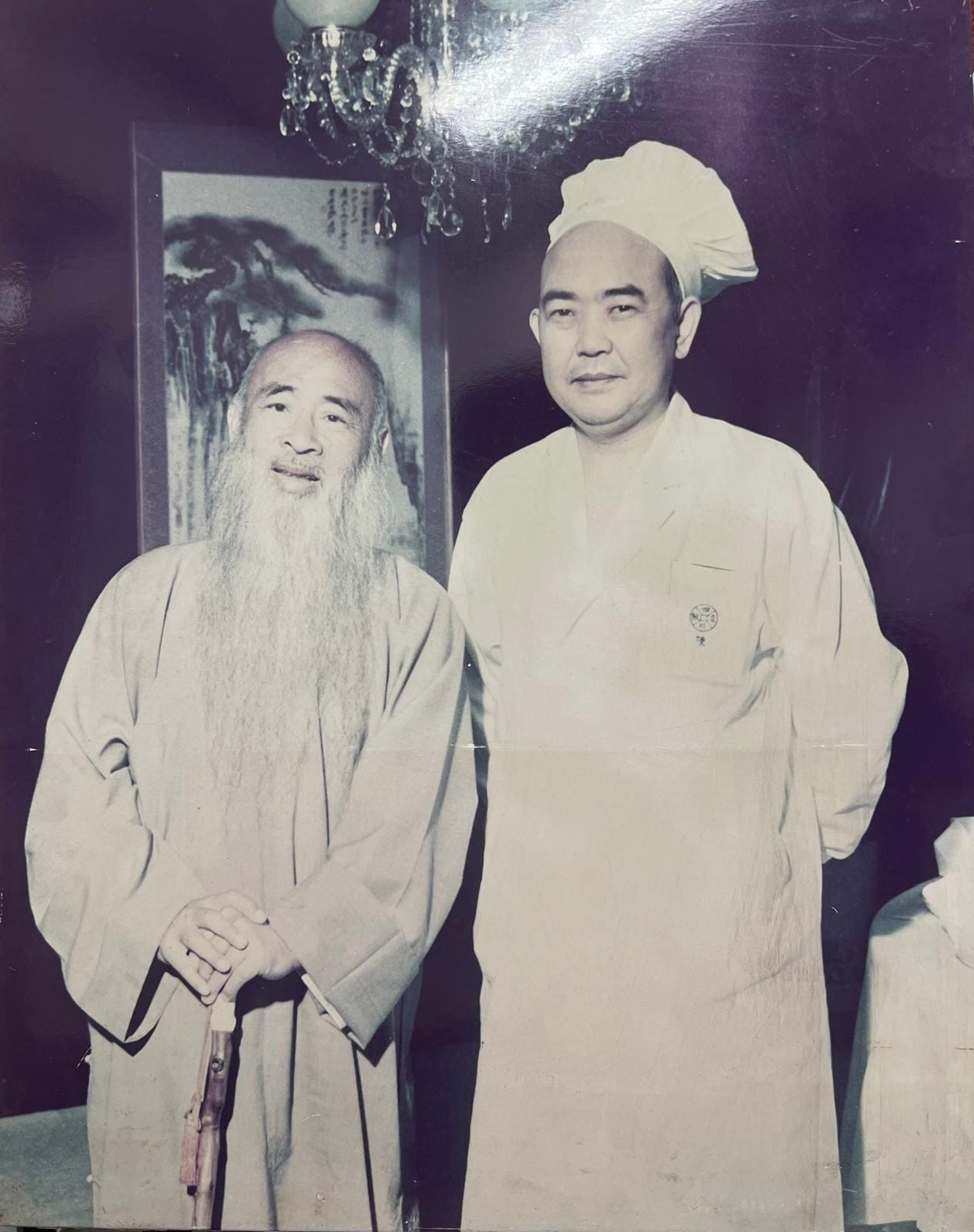

尤其是,在成都时期,年轻的陈建民曾担任著名艺术家张大千的私人厨师。张大千本人就是一个美食家。张大千坚信,烹饪是一种高级艺术,并曾说过“不懂烹饪的学生,无法真正理解艺术”。

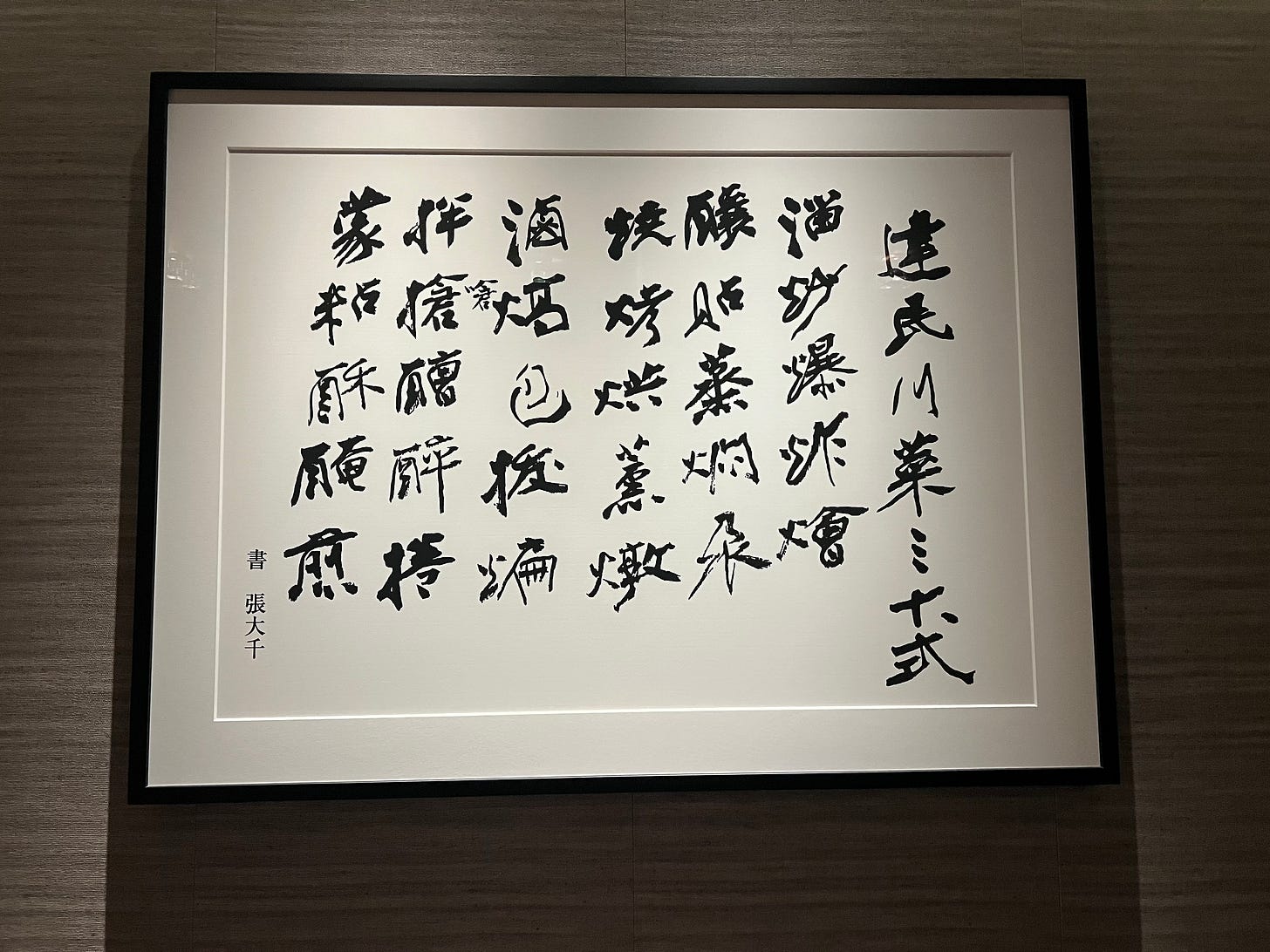

张大千和陈建民结下了数十年的友谊。当陈建民在日本开设第一家川菜馆时,张大千亲自为陈建民的烹饪技术,写下了30字(30种烹饪技法)的总结。目前,墨宝的复制件展示在新加坡四川饭店的进口处。

这幅书法作品不仅仅是装饰,更是四川饭店身份的基石,象征着烹饪技艺与高雅艺术之间深厚的历史联系。在中国文化中,学者和艺术大师备受尊崇,一位绘画与艺术大师为一位掌勺大师的作品背书,无疑是对餐厅的最高文化权威认可,赋予了这家新餐厅无与伦比的声誉。

通过这段友谊,张大千不仅认可了陈建民的烹饪技艺,更将四川饭店的根基深深地锚定在了丰厚的艺术与烹饪遗产之中,使之超越了简单的餐厅,成为文化交流的载体。

陈建民于1952年抵达日本横滨。1958年,他与他的日本妻子Yoko(横子)在东京的田村町区共同创立了第一家四川饭店。这家餐厅被广泛认为是日本第一家川菜馆。Yoko在陈建民的成功中扮演了关键角色,她担任他的翻译、经理和坚定的合作伙伴,帮助他适应战后日本的文化和商业环境。

陈建民当时面临着两大挑战:四川食材的稀缺性,以及日本人不习惯四川菜标志性的“麻辣”风味。他通过创新而非妥协来应对这些挑战。他巧妙地改良菜谱,开创了一种新的中式日餐流派,后来被称为“中华料理”(Chūka Ryōri)。

例如,他改良了麻婆豆腐,降低了辣度,并使用温和的日本山椒和八丁味噌,创造出一种既易于接受又美味的风味。他还将干烧虾仁改良为甜酸的“虾仁辣酱”(Ebi Chili Sauce),这道菜后来成为了日式中餐家常菜的标志。

陈建民的影响力超越了餐厅厨房。他通过在NHK国家烹饪节目《今日料理》(Kyō no Ryōri)中的定期亮相,成为了一个广受欢迎的媒体人物。他迷人的四川口音日语和精湛的厨艺,为数百万观众揭示了四川菜的奥秘,使麻婆豆腐等菜肴家喻户晓。

为了系统性地将四川菜融入日本文化,他于1966年成立了惠比寿中华料理学院。在接下来的二十年里,这所学校培养了超过15,000名厨师,为四川菜在日本建立了一个自我维持的生态系统。

1987年,日本政府授予他“现代名匠”的荣誉,这是首次授予海外华人的殊荣,巩固了他作为文化瑰宝的地位。

第二代厨师陈建一(Chen Kenichi)被视为将川菜打造成国际美食大使的“料理铁人”。

陈建一于1956年在东京出生,从小耳濡目染四川饭店的氛围。尽管他大学学习的是经济学,但最终还是选择继承了家族事业,并于1990年父亲去世后正式接管了四川饭店集团。

陈建一的声名鹊起,很大程度上得益于他在富士电视台热门节目《料理的铁人》(国际版名为《Iron Chef》)中担任“中华料理铁人”的角色。作为节目中服务时间最长的“铁人”,他沉着冷静的风范、始终如一的精湛厨艺和谦逊的态度,使他成为日本家喻户晓的人物,并在全球美食爱好者中备受尊敬。

这个平台不仅是电视娱乐,更是每周一次、国际范围内的对陈氏家族烹饪霸主地位的肯定。它将四川饭店从一家著名的国内连锁餐厅,提升为全球美食朝圣地,为其未来的扩展奠定了重要的品牌认知度。他的名声也为他赢得了“四川的贤者”(The Szechwan Sage)的绰号,这反映了他对川菜的深刻掌握。

与他父亲基于必要性进行改良的时代不同,陈建一的时代定义了对“真实性”的自觉追求。得益于日本与中国外交和贸易关系的改善,他得以重新将家族烹饪与四川的根源连接起来。

他在这方面的努力,最好地体现在他对家族招牌菜麻婆豆腐的改进上。

陈建一亲自前往四川,与以郫县豆瓣酱闻名的郫县生产商建立了直接合作关系。他定制了一种独家豆瓣酱,经过三年陈酿,产生无与伦比的深邃风味。

这不仅仅是质量的提升,更是一种烹饪哲学上的声明。他将家族的烹饪重新引导回其真实的灵魂,在他父亲所创造的精致平衡的基础上,叠加了真正四川食材复杂的风味。

他被认为是约30年前完善并完成了“陈氏麻婆豆腐”现代配方的功臣,创造出了今天所供应的经典版本。

陈建一于2023年3月11日,因间质性肺炎离世,享年67岁。他的逝世在整个烹饪界引起了哀悼。他的离世将三代传承的全部重任,直接交到了他的儿子陈建太郎的肩上。

陈建一的贡献,就如同在父亲奠定的坚实地基上,不仅使其更加辉煌,更让它承载了深厚的文化底蕴,并通过现代媒介将其展示给全世界。

第三代厨师陈建太郎(Chen Kentaro)是将家族遗产推向全球舞台的“全球传承者”。

陈建太郎于1979年在东京出生。他最初的计划是学习法语,并渴望成为一名法国厨师。当时的陈建太郎受到法国“料理铁人”坂井宏行(Hiroyuki Sakai)的艺术风格启发,而不是他自己家族的烹饪传统。

改变他职业方向的关键时刻发生在《料理的铁人》节目的最后一集。在这一集中,他的父亲陈建一与他的偶像坂井厨师进行了一场对决。看着父亲以精湛的技艺和优雅风度参赛,即使最终落败,也深深触动了陈建太郎。他回忆说:“当[我父亲]上前拥抱坂井厨师时,我深受感动。就在那时,我决定我应该做川菜,因为这是我的一部分。” 这种“浪子回头”的故事,即他选择而不是简单继承自己的命运,赋予了他对川菜事业独特的深度和决心。

为了真正配得上这份传承,陈建太郎明白他需要回到川菜的源头。从2005年到2008年,他在四川成都进行了严格的训练。他在备受推崇的菜根香(Cai Gen Xiang)餐厅工作,完全沉浸在川菜的地道技艺、语言和文化之中。这段经历对他而言是蜕变性的,让他对从小耳濡目染的菜肴背后的复杂风味和烹饪哲学有了深刻的第一手理解。

2014年,陈建太郎主导了家族迄今为止最具雄心的项目:首次国际扩张。他在新加坡开设了四川饭店(Shisen Hanten by Chen Kentaro)。选择新加坡是极具战略意义的,作为一个拥有多样化且眼光独到的食客的多元文化美食之都,新加坡是向全球受众介绍“中华料理”(Chūka Ryōri)品牌并使其进入米其林指南视野的完美“门户城市”。

陈建太郎的烹饪方法巧妙地融合了家族传承。它结合了祖父陈建民开创的精致平衡,父亲陈建一倡导的对正宗深度的追求,他自己日式教养的严谨,以及在成都学到的传统技艺。

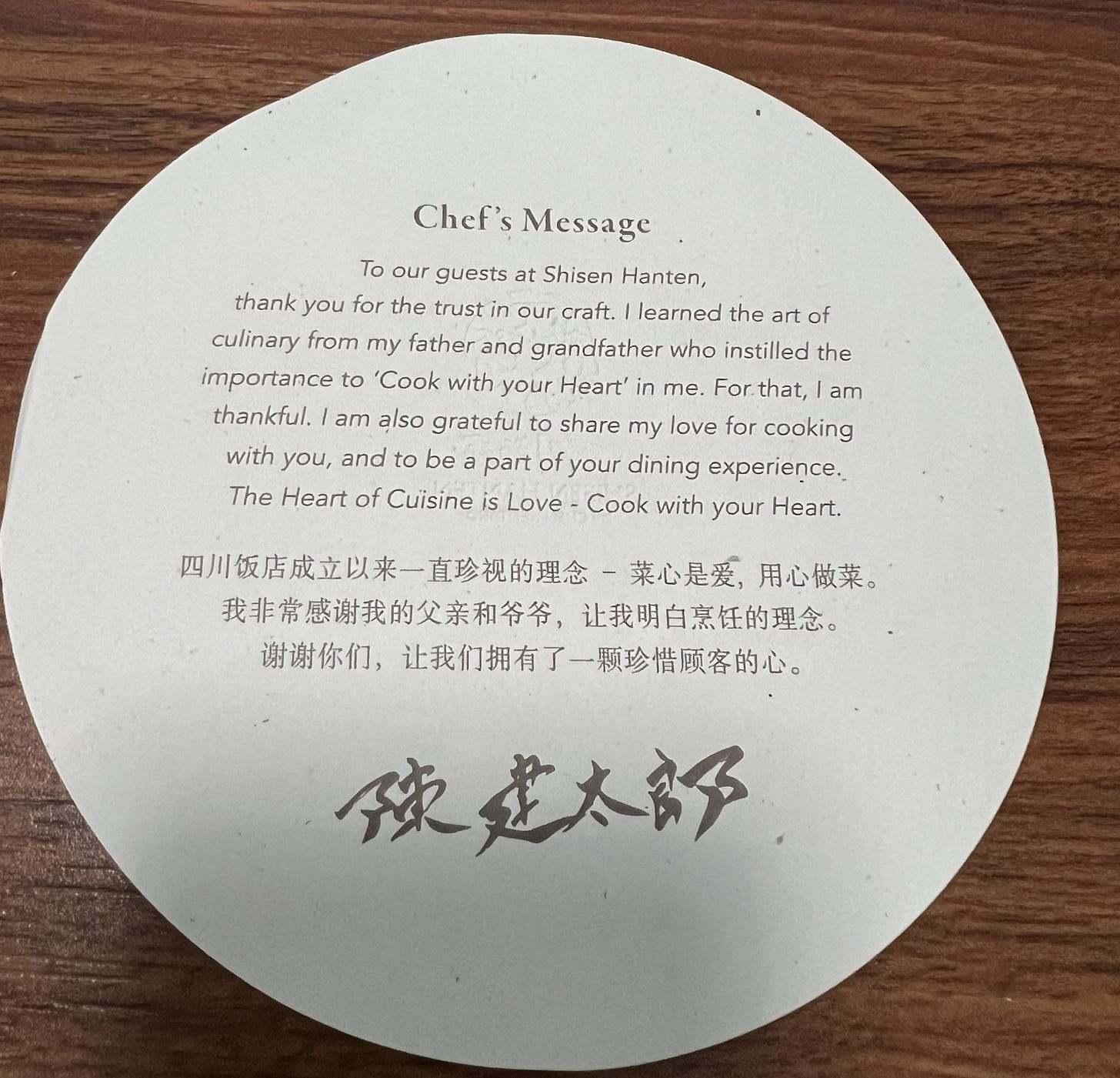

他延续了家族适应当地口味的传统,为适应新加坡市场微妙地调整了钠和油的用量,同时保留了菜谱的核心完整性。他的烹饪哲学完美地体现在餐厅杯垫上的“厨师寄语”中(如上图)。

作为食谱的现任守护者,陈建太郎忠实地复制了他父亲的杰作,同时对新加坡的口味进行了细微调整,并搭配优质的北海道大米供应,这体现了他自己的日本身份。

新加坡声誉卓著的四川饭店

一个四川的厨师,将川菜带到日本,绵延三代传承,又将日本川菜带到新加坡,期间不但有创新和改良,也数次回到四川维系传统川菜文化,最终在新加坡获得米其林二星的鼓励。这样的传奇故事,感动了很多新加坡人。

在2016年首版《新加坡米其林指南》中,四川饭店取得了令人瞩目的成就,一经发布便获得了两颗星。这对于一家仅开业两年的餐厅来说是非凡的壮举,甚至让陈建太郎本人也感到惊喜。这一奖项立即使其成为新加坡评级最高的中餐馆,并在此后的数年间一直保持着这一称号。

在接下来的六版指南中(2017、2018、2019、2021和2022年,2020年指南因疫情取消),四川饭店成功地捍卫了其两星地位。这一长期的稳定期巩固了它作为亚洲顶级餐饮目的地和全球精美川菜标杆的声誉。

然而,2023年《新加坡米其林指南》标志着一个重要的转折点。在连续七年(六版指南)保持两星级别后,四川饭店被降级为一星。一些观察家对餐厅的米其林之旅提出了批判性观点。有一种看法认为,2016年首次获得两星奖项可能受到了“日本化”检查团队的影响,他们的味蕾自然与四川饭店精致的Chūka Ryōri风格相符。从这个角度来看,2023年随后的降级可能并非意味着餐厅质量下降,而是米其林指南评估标准可能转向了不同标准的中餐。

四川饭店位于新加坡乌节希尔顿酒店35层,营造出一种与世隔绝、远离城市喧嚣的尊贵氛围。高高的天花板、华丽的吊灯,以及最近焕然一新的融合日式和中式美学的室内空间,营造出一种精致奢华的氛围。

在新加坡,餐厅广受好评,在Google上获得了数千位评论者高达4.7星的评分。它以其精致的氛围、无可挑剔的服务和均衡的菜肴而备受赞誉,美食博客甚至称赞它是“令人难忘且愉悦的一餐”。

对于我来说,四川饭店有好些非常好的菜肴,例如昨晚的鹅肝羹。但是,你如果来到这里,有两道菜,必须享用。

麻婆豆腐

四川饭店的麻婆豆腐,历经改良与创新,形成了独特的口味。

目前,餐厅提供的麻婆豆腐,是主厨陈建太郎的“平衡”版本:采用经过三年发酵的特殊豆瓣酱,力求将麻、辣、热、香、脆、嫩、鲜、香八种独特风味加以融合。上菜时,盛于石锅中保温,佐以香气扑鼻的北海道米饭,以此致敬其日本传统。

大千鸡

早在第一代主厨陈建民在成都担任张大千私人厨师时,张大千对陈建民烹制的一道“怪味鸡”印象深刻。于是,张大千亲自将其重新命名为“大千鸡”。

这道“大千鸡”历尽三代厨师的传承,至今仍保留在陈家的菜肴系列中。

有人说,这道菜就像是张大千与陈建民之间艺术与美食交流的活化石,将一位艺术大师对烹饪的鉴赏和一位厨师精湛的技艺通过一道菜永远地联系在一起。

四川饭店的争议

在新加坡,川菜辣不辣、麻不麻,屡屡出现争议。当那位银行家将川菜引入新加坡时,很多人就说,那家的川菜不够辣。当时的川菜主厨就说,川菜并非都是很辣的,甚至有完全不辣的川菜。

四川饭店的川菜,在新加坡也遭到一些认为川菜必辣的食客的批评。这似乎在重复新加坡第一家川菜馆的历史。

但是,川菜并不是某种特定的形态。川菜也汲取各地的养分,也随着时代的演进而演进着。四川饭店的川菜,源自四川,吸纳了各地的技法,又在日本进行改良,然后又经过传统技法的再历炼,形成了今天的独树一帜的“川菜”,为“川菜”带来了新的可能性,这是一件大好事。

移民、美食和艺术

新加坡四川饭店,除了美食和顶级的用餐环境外,它故事汇聚了移民、美食文化和艺术的多重维度的结合,彰显了中华美食和世界文化的交互,也叙述着中国、日本和新加坡的历史变迁。

当你坐下来品尝这里的麻婆豆腐时,这种历史感必将油然而生,